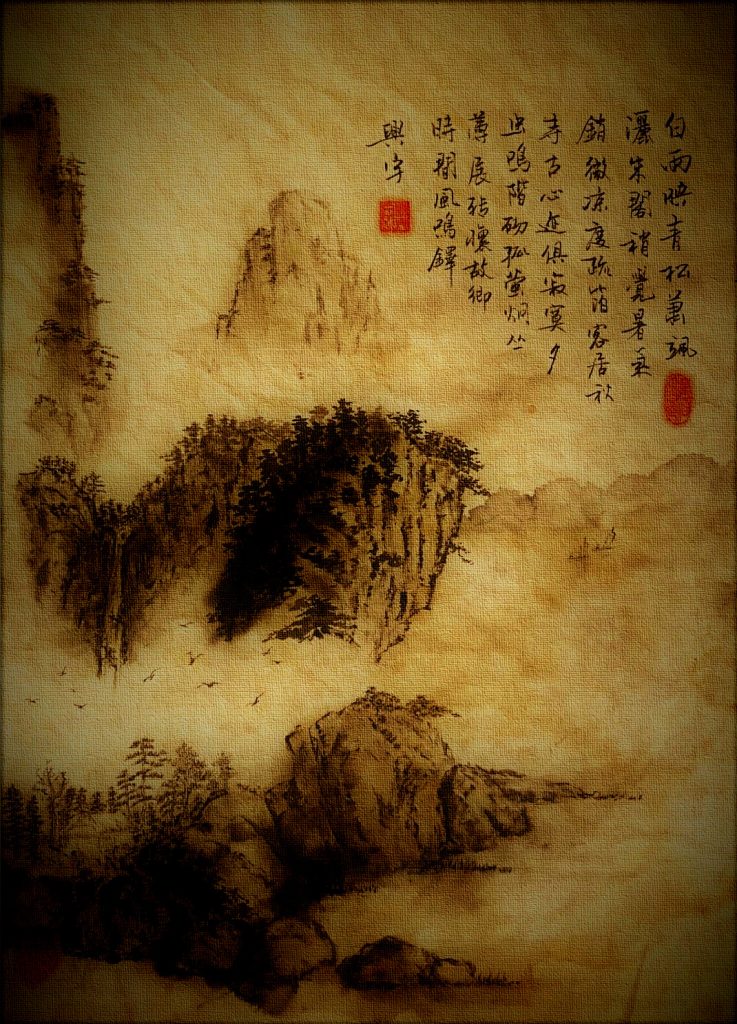

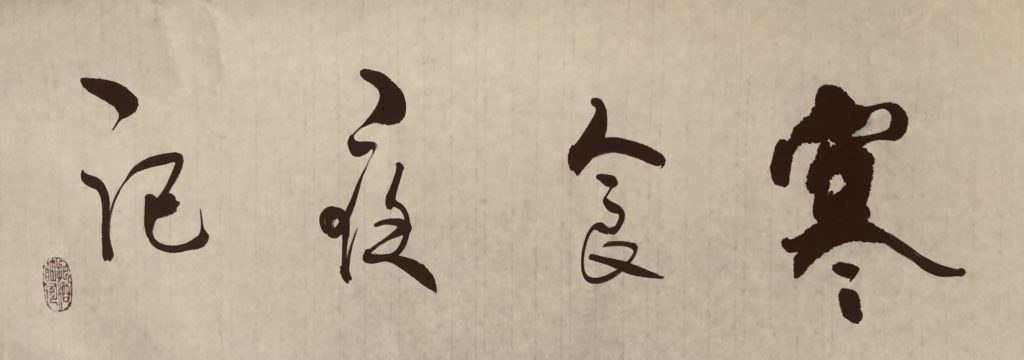

景夜随谭

仰观夜空,列星幽烁,冥虚深邃。虽极目而不能穷其灏瀚,骋思而不可触其末鳞。万籁寂静的时刻,心绪澄宁,凝情五云间,尤为感慨广宇之精妙。我从不以为自己学过一些物理天体,觉得对九垠八埏有所知。四达无境,通于无圻。对天地自然,不敢有“不过如此”之心,不妄言“不过如此”之语。奉此德而持此衡,怀慕寅恭,不失敬畏。

Two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe: the starry heavens above me and the moral law within me.

― Immanuel Kant, Critique of Practical Reason

此时,于远汉瞰视之目睛中,地球不若渺尘,更何况此间子夜独伫之人。然而为星汉视之为渺尘的地球,却是我赖以生存的天地,常令我惊其渊深,叹其广博。那么运作于我眼中为微粒里的品物,又如何感受它们的世界呢?想到此不由感慨,虽渺而不失其精,纵微亦蕴其妙。天地运行于宇宙之间,应序而作,焉能不奉宇宙之常法,而万物不得其精华焉?

Every bit of matter can be conceived as a pond full of fish. But each member of the animal, each drop of its bodily fluid, is also such a pond.

― Gottfried Leibniz, Monadology

我叹惜自身体感之局限,下不能知构成自身世界品物之奥义,上不可晓自身世界所构境宇之情志。然弗知不谓弗与。吾不能受喻于银河,亦如粒子不能受喻于吾。人兽鱼鸟既得赋以感知,则无理由臆度星空河汉不可得也。若想能达到对它们真正的了解,唯有以它们的感知去感受。这算是“换位思考”的延伸的吧。

If we are ever to have pure knowledge of anything, we must get rid of the body and contemplate things by themselves with the soul by itself.

― Plato, Phaedo

然而人的感知并不具这种延伸的能力。对此,我姑且称之为不同的感知空间。人的感知无从逾越自身的空间而进入另一个感知空间,犹如细胞之感知无从进入人之感知空间一样。

恕我妄下谬言,我甚至以为,不同的感知空间,遵循着特定的思维规范。这个规范锁定了范畴而衍生出内涵与方式。人们的思维活动,受其限约而无法逾越。即使在想象其它品类在其所属世界中的思维行为时,人依然套用着自身的思维方式和内涵。下至为己所不齿之魑魅魍魉,上至为己所崇奉之玉皇天神,在人的表述中,无一不以人之思维模式而为之。这是由于这种思维模式是人唯一可以运用的。

而是否拥有等同的思维规范,则成为人用以判定它类是否拥有思维的准绳,并以此断定人是宇宙间最高等的。这恐怕是一个错误,而且是一个引发人施行灾难性行为的错误。

Man is the only creature who refuses to be what he is.

— Albert Camus

物种的优越感,必使其滋生对其它物种的轻视乃至欺凌的天经地义感。这种感念不竭止的滋长,则会演绎成为一种操行。一旦成为一种操行,一种属性,其施用对象就不止是异类,而会转至本种类,本族群,乃至自身之外的任何人。我以为这正是不公之品性的起由。

Dogmatism arrives the moment when a soul clears the way for its self-proclaimed moral superiority.

— XYC

自然中本不具有的欲望品性,渐渐地滋生在人的基因里。我以自身有限的观察机能和思维范畴,似乎体感不到这种品性在其它物种中的体现。我能体感到的,是宇宙间万物得到的一视同仁,而按照一定的准则自然地运作。是所谓大道之行也,天下为公。然而,人类由于对自身优越的信心,选择了废弃这个自然之道。而自然之道之丧失,使得人类不得不以自设的道德规范来约束。太阳系依照赋予给它的自然规律稳健运行,数十亿年来,未曾需设定任何自身的规矩。而其中唯一的可能受到损伤的成员,恰恰是被人誉之为“母亲”的地球。地球是“人定胜天”意念首当其冲的受害者。而对它自然生态和结构的改变,恐怕不会对它所属体系毫无冲击。灾难乃至于毁灭,将取决于改变的程度。

故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

— 老子· 篇三十八

庚子年人的遭遇,可谓是当头一棒:尔并非如尔以为的无所不能!然而观其在其间的行为和延伸的动向,我深感悲哀,因为我意识到瘟疫这个外力,并没有强到可以竭止人的思维惯性的程度。对自然之道的却弃,人类本身可能已无力挽回了。

I wish to speak a word for Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a freedom and culture merely civil,- to regard man as an inhabitant, or a part and parcel of Nature, rather than a member of society.

― Ralph Waldo Emerson, Excursions

但人或可承认,是否不应由于大脑是自身的思维器官,而断定大脑是宇宙间唯一的思维器官。不应由于自身持有一种思维规范而有思维之能力,而断定这是宇宙间仅有的思维规范和 思维能力 。

The human brain is a complex organ with the wonderful power of enabling man to find reasons for continuing to believe whatever it is that he wants to believe.

― Voltaire

人或可试图去设想而允许自己至少持有一个开诚的心态:每个感知空间都在不懈地努力于对终极真理的寻求。但这种寻求只能抵达其所在感知空间的极限。换言之,真理或可趋然却不可达。

There is no path to truth.

— Jiddu Krishnamurti

而不可达之神秘,恰是真理美之所在。此美滋润着好奇,惠泽着思泉,激发着想象,催动着萌生。而人之生命本身,也正是真理及其美的载体。对于微物世界,人之生命的奇妙精秀,又何尝不为它们啧啧叹羡?这是值得欣慰的。真理寓于万物,修美可仰取俯拾。

傍及万品,动植皆文:云霞雕色,有逾画工之妙;草木贲华,无待锦匠之奇。夫岂外饰,盖自然耳。至于林籁结响,调如竽瑟;泉石激韵,和若球锽:故形立则章成矣,声发则文生矣。

— 文心雕龙· 原道

而品物之显身于宇宙间,正是使宇宙之美充盈而窈窕,多姿而丰瞻。试想,若无品物之生息延休,天地岂非虚闲旷废,而不能展其玄妙。若无星辰河汉之列布司运,宇宙不过空无冥漠,而无以验其精微。

In the pursuit of Truth, don’t forget to relish the beauty Truth produces along the way.

— XYC

品物之存息,不论巨细,均为宇宙存义之所在。宇宙非为己所存,是为容庇其间万品之形体精神。而品物亦非为己而生,是为彰明宇宙之博奥精深也。本为一体,无可分割。

I am not only lodged in my body, but joined to it very closely and indeed so compounded and intermingled with my body, that I form a single whole with it.

― René Descartes, Meditations

虫鱼花草,飞禽走兽,川泽丘岗,日月星辰,无不与其体合而为之,而非借宿于彼。我且称其为小宇宙。大宇宙裹涵着小宇宙,层层相蕴,直至基本粒子。宇宙间无一物是终极存在的。而由小至大,每成一新体,较之于元素,势然更为神奇妙契。土水光气,相济可滋生养物;地球月亮,环日行而四季更替。此非一物之能,乃宇宙规律之作为也。

横四维而含阴阳,纮宇宙而章三光。甚淖而滒,甚纤而微。山以之高,渊以之深,兽以之走,鸟以之飞,日月以之明,星历以之行。

― 淮南子•原道训

宇宙使品物协其律而为,必寓其精神于万物。品物秉宇宙之义而作,自然建树于宇宙之宏构。宇宙存守之奥旨,非品物可以知之。其宏构之妙徼,亦非人可以省之。然既禀天地精微之气,得宇宙邃奥之灵,必有殊绝之作为,唯不为自己所知矣。

天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。

— 庄子· 知北游

人类凭借所赋之感知,从未停止过对真谛的探索。科学的推进,使人类对自然的了解不断增广。但科学认知之法,建立在可观察可检验的解释之上。检者验者,均为相对于人而言之存在。因此,科学所涉及者,是相对于人而言之的“存在”。而相对于人而言之的“不存在”,科学是无从触及的。然而相对于人而言之的“不存在”,不见得就不存在。正如我们不知相对细胞而言“人”之存在与否。

而人类对存在对形对结构的了解,往往是使其萌生“不过如此”的释然。当人知晓月亮本身不发光时,便言月亮不过是反射阳光而已。然而月亮表面完全可以由不反光材料构成。若如是,地球由这颗黑黢黢的卫星相伴,会是怎样的光景呢?至少花前月下的浪漫,无复有矣。海上生明月,天涯共此时的情怀,难以生矣。但愿人长久,千里共婵娟的祝福,失其意境矣。当人谙悉地球之轨迹为椭圆是,便称四季不过是由地球与太阳间距离之变化而成之。然而地球之轨迹亦可为纯园。若或地球沿着一个纯圆之轨迹运行,四季不分,焉有万物之存乎?

When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance.

― Isaac Newton

科学行为,使人渐渐习惯于“解剖”的认知心态。人对“原理”的关注,往往使其失去了对整体精神的随时存留。科学对彩虹有着精准的解释,这是由阳光射至空中接近球形水雾造成色散及反射而成,而对彩虹渲示的美毫无兴趣。

It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure.

― Albert Einstein

我知之似乎愈多,愈感到自己全然不知。但也愈加清晰一个道理:我所知之一切,均可以不是这个样子。种种之“不过如此”,皆蕴寓奇特之能。种种“偶然”之精巧,喻示出背后之必然。

The more I know, the more it becomes clear that every form of existence known to me could have been formed differently.

― XYC

这个“必然”, 或则便是我所谓之“不存在”,或简而言之:无。一座高楼大厦的建起,始之于设计师所绘之蓝图,造之于砖瓦樑栋之镶嵌砌垒。对砖瓦樑栋而言,无从谙悉蓝图,也弗知大厦之堂皇。然而寸土尺木,片砖块瓦,无不体展着蓝图的设计精神;钉钉卯卯都在执行着一个远超越它们自身可理解的使命。

Life is an execution for an unknown assignment.

― XYC

蓝图之精神在砖瓦樑栋中的蕴含,在砖瓦樑栋的世界里,是谓“不存在”,或“无”,而其本身,则为“存在”,或“有”。“不存在”与“存在”合二而一而就大厦之功成。这些材料若有交流,大致会论及它们自身的生活,如何抵御风吹雨打,日晒挤压等等,而不可能是在解诠蓝图之精要。

无名天地之始;有名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

― 老子·篇一

今人尽知,生物乃由细胞组成。细胞于人而言,可谓简单之至,它们于体内,唯知极尽所能而存活己命。然而体中数以兆计之简微单元,却无一例外地执行一项不为它们所知之使命:构建维系一个更为奇妙之生命。尔合力所成之生命,不为其所感所知所解。细胞所构之生命,龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿,花卉以妍华兴象,树木以苍郁积翠。而人者,更是蕴五行之秀,实天地之心。细胞之构为生命,不是简单的丛聚,而必蕴含“蓝图”之精髓。聚者为形,精者为性。简单的丛聚,得之不过是细胞群,而非花木鸟兽,更不能成人。

人所生者神也,所讬者形也。神大用则竭,形大劳则敝,形神离则死。

— 太史公自序

由此可推之,丛聚只是在本身范畴中存在的形式,而非使命的目的。细胞相聚所执行的使命,在于构成一个有形有体,有性有灵之生命。积沙成滩,滴水成河,均为自身范畴的生活环境。人之丛聚的自身范畴是群,社,族,国,人类世界。而更上一层的存在精义为何呢?吾弗知也!

道可道,非常道。名可名,非常名。

― 老子·篇一

虽弗知其状其态,但我可以幻想其更为妙徼。一堆颜料,在大师画家出神入化的挥洒下,瞬间呈现出一幅美妙绝伦令人流连忘返的艺术。这是颜料自身的堆积无论如何也做不到的,因为这个创作过程使得每一颗颜粒都携带了画家绝冠的技艺和神韵。

There is this, I imagine, majestic art comprised with palatial elements imprinted with the rendition of each life on this planet. The divine canvas arranges the everlasting, transcendental shades, colors, and lines in an exquisite manner, so beauteous and mellifluous, that is far beyond the comprehension.

― XYC

这幅作品上的颜料若有知,会感到是何等的幸运,因为它们通过大师精湛的运用,向世人展现了超凡绝冠的美。而无论是红黄白绿,粗细刚柔,都为表达整体的意境起着不可替代的功效。颜料或并不能瞻感它们形成的作品之震撼,但这丝毫不减弱它们存在的意义。它们完美地完成了不为它们所知的宏丽使命。

The nature of an existence is purposed to suit its assignment. No other existence is entitled to judge its significance.

― XYC

宏丽而不可知的使命,是真正意义上的生命旨义之圣神。它为生命赋予了超越尘世的价值,使生命的存在得以升华。这个使命之开启,宣告了人类之始,而其完结,也将是人类之终。这个看似漫长的执行过程,与宇宙间其它使命的演化相比较,实则若白驹过隙,忽然而已。此前不曾有过同等物种,此后也不会再有。

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

— 陈子昂·登幽洲台歌

由于有这个使命,吾等这种生命,方有幸出现在宇宙中。在这个旅程中,世世代代,前前后后,都是吾辈之同路人。我不知与我们同在的他类品物,其生命是否为着同一个使命。若是,是何等的令人欢欣。若不是,我唯有向他们投去歆慕。因为他们所奉行的,也必然是神圣的。这是宇宙对待其间万物之态,吾有何由而不效之?

上善若水,水善利万物而不争。

— 老子· 篇八

生命在这个宏业里的价值,尘世间的高低贵贱不能浸之,尊卑富贫不能蚀之。生命为其而存,没有权力自弃之,更无权力损他人之。唯有尽心诚意地使其笃行不倦,方能佑使命不中道崩殂。

May you live every day of your life.

― Jonathan Swift

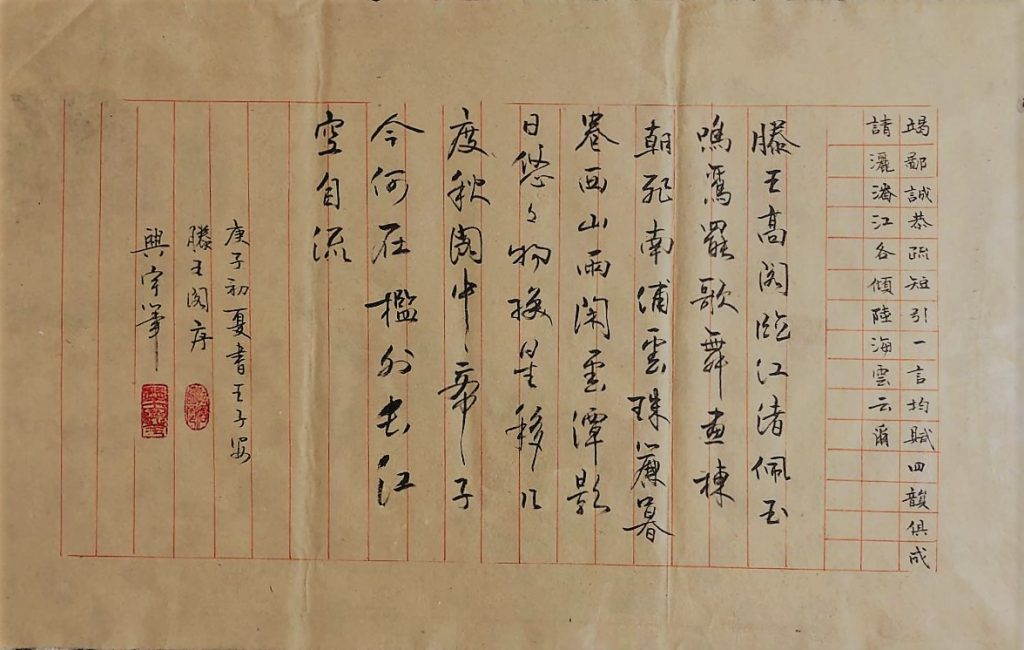

昊穹玄旷,欲诚索以景命相示。期质修短,秉恳笃而酬偿乾坤。禀灵韵以言志兮,览华旷而抒怀。沐和液而知惠兮,浸太清于俶辰。骋思会际于风云兮,文德清流乎澹冶。慕先哲而谨言,唯大道以是从。